Foucault - Naissance de la biopolitique (1979)

"Naissance de la biopolitique" Michel Foucault

Cours au collège de France - 1979

Abrégé résumé par César Valentine

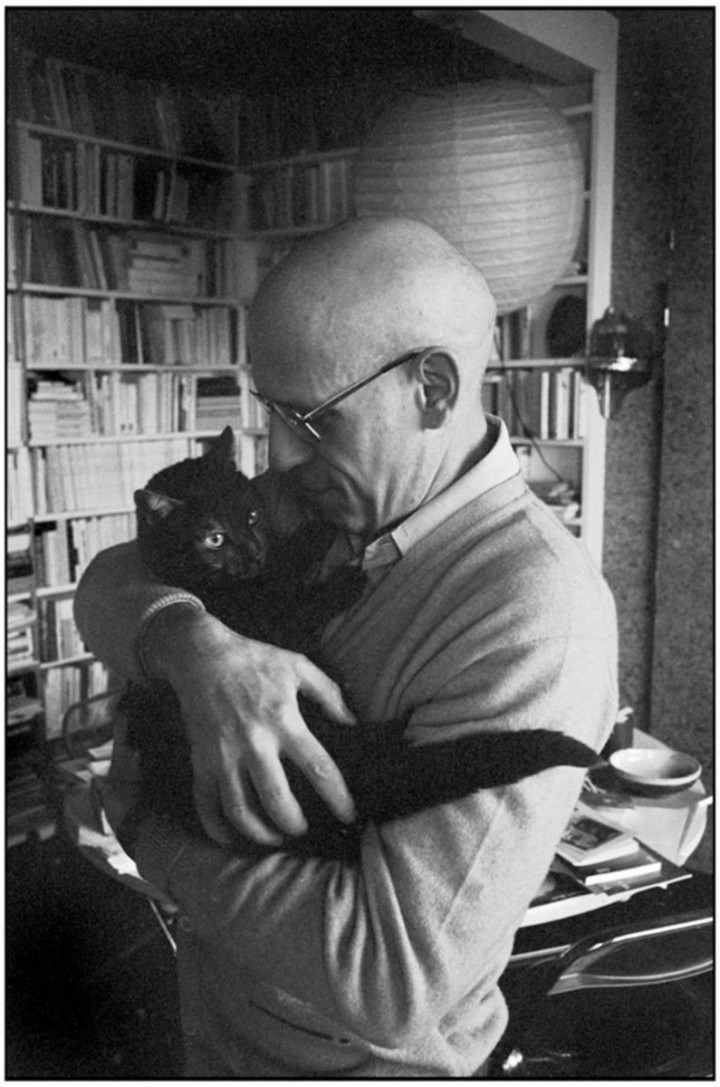

Michel Foucault est un philosophe français (1926 - 1984).

Résumé de cours

Population et libertés individuelles :

Ce cours est finalement une introduction à la biopolitique. La biopolitique étant entendu comme la rationalisation des problèmes posés par la population : santé, hygiène, natalité, longévité, races. On ne peut pas dissocier la question de la population du libéralisme. Comment le phénomène population peut-il être pris en compte dans un système soucieux du respect des sujets de droit et de la liberté d'initiative ? Au nom de quoi, et selon quelle règle peut-on gérer la population ?

Le libéralisme : une gouvernementalité qui veut moins gouverner

Ce cours essaie d'analyser le libéralisme comme une pratique ordonnée vers des objectifs, et non comme une théorie ou une idéologie. Foucault voit le libéralisme comme une méthode de rationalisation de la gouvernementalité, rationalisation qui obéit à la règle interne de l'économie maximale : c'est-à-dire que le gouvernement n'est pas sa propre fin, et n'a pas en soi de raison d'être.

Le libéralisme fait donc rupture avec les autres formes de gouvernementalité. Effectivement, la gouvernementalité cherche traditionnellement à maximaliser ses effets en en diminuant le coût. Le libéralisme rompt donc avec la raison d'État (renforcement de l'État) et l'État de police (partir du principe qu'on gouverne trop peu). Au contraire, pour le libéralisme, on gouverne toujours trop. Pour le libéralisme, il faut donc s'interroger sur les meilleurs moyens d'atteindre ses effets, mais surtout sur la légitimité même de son projet d'atteindre des effets. En somme, la question qui est posée est : pourquoi faut-il gouverner ? D'où cette nouvelle problématique : "la société", car c'est au nom de la société qu'on va poser la question de l'utilité du gouvernement.

Le libéralisme n'est pas une utopie

Le libéralisme n'est donc pas une utopie, c'est un instrument critique de la réalité, un instrument critique de la gouvernementalité. Voilà pourquoi on peut trouver le libéralisme sous des formes différentes, selon la gouvernementalité qu'il régule, ou qu'il critique.

Le libéralisme n'est pas le développement du marché

Le libéralisme n'est donc pas la conséquence du marché (il n'est pas la conséquence d'une analyse économique), le marché a plutôt servi de "test" dans la critique libérale, pour repérer les effets de l'excès de gouvernementalité.

Le libéralisme n'est pas la conséquence d'un contractualisme

Le libéralisme n'est pas non plus la conséquence d'une réflexion juridique et contractualiste. Mais c'est dans la loi que le libéralisme a cherché une régulation, et non dans la sagesse des gouvernants.

Deux voies de limitation de la puissance publique :

Foucault fait apparaître deux voies de limitation de la puissance publique :

- La voix axiomatique révolutionnaire : partir des droits de l'homme pour fonder le pouvoir souverain.

- La voix radicale utilitariste : partir de la pratique gouvernementale pour définir, en termes d'utilité, la limite de compétence du gouvernement et la sphère d'indépendance des individus.

C'est dans leurs interactions qu'il faut étudier le libéralisme européen.

Liberté et sécurité

Le libéralisme garantit la liberté, mais produit aussi la liberté. Pour fonctionner, le libéralisme a besoin de susciter la liberté, de l'entretenir et de l'encadrer en permanence. De fait, le libéralisme peut se définir comme le libre jeu des intérêts individuels compatible avec l'intérêt de tous. Donc l'incitation à "vivre dangereusement" implique des mécanismes de sécurité. Liberté et sécurité : ce sont les formes d'intervention étatique requises par cette double exigence qui constituent le paradoxe du libéralisme.

10 janvier 1979

Je voudrais ressaisir la manière dont on a tenté de conceptualiser cette pratique qui consiste à gouverner. Parler de la pratique gouvernementale c'est une manière de laisser de côté tout un ensemble de notions qui sont des universaux, comme par exemple, le souverain, la souveraineté, le peuple, les sujets, l'État, la société civile. Donc au lieu de partir des universaux pour en déduire des phénomènes concrets, je voudrais partir de pratiques concrètes pour analyser les universaux.

L'âge de la raison d'État (XVIe et XVIIe)

L'État, c'est à la fois ce qui existe, mais ce qui n'existe pas assez. Et gouverner selon le principe de la raison d'État, c'est faire en sorte que l'État devienne ce qu'il doit être : solide, permanent, riche et fort en face de tout ce qui peut le détruire.

Ce qui caractérise la raison d’Etat qui se constitue au XVIe, c'est que l'État est défini comme une réalité spécifique et autonome. L'État doit respecter des règles en rapport aux autres Etats, ainsi que les lois divines, mais il n'a plus à se préoccuper du salut de ses sujets dans l'au-delà, ni à avoir un rôle paternel comme au Moyen-Âge. Autrement dit, l'État n'est ni une maison, ni une église, ni un empire. L'État est une réalité spécifique et discontinue, il n'existe que pour lui-même, par rapport à lui-même et il n'existe qu'au pluriel c’est-à-dire entouré d’autres états. Il n'y a pas d'intégration de l'État à l'Empire.

Cette spécificité plurielle de l'État s'est formée dans des institutions précises :

- La politique économique : le mercantilisme (organisation de la production selon plusieurs principes) :

- L'État doit s'enrichir par l'accumulation monétaire

- L'État doit se renforcer par l'accroissement de la population

- L'État doit se maintenir dans un état de concurrence permanent avec les puissances étrangères

- La politique intérieure : la police

- La politique étrangère : constitution d'une armée et d'un appareil diplomatique pour maintenir la pluralité des États sans que des unifications de type impérial se fassent en Europe

Objectifs limités et illimités

L'État se donne un objectif limité dans sa politique étrangère, à la différence de ce que faisaient les souverains du Moyen-Âge. L'état n'a pas à rêver d'être un jour l'empire du dernier jour, mais il doit assurer son indépendance et ses forces pour ne pas être en état d'infériorité par rapport aux autres pays.

En revanche, cela implique que l'état de police doit avoir des objectifs illimités pour prendre en charge au maximum l'activité des individus, l'objectif étant le renforcement de l'État lui-même. Donc, objectif limité en face des autres puissances, et objectif illimité pour régler le comportement des sujets.

Le droit comme mécanisme externe de limitation du gouvernement

Il y a eu plusieurs mécanismes de limitation à cet objectif illimité de l'état de police. L’un d’eux est le droit. Le droit va servir à toute personne qui voudra limiter cette extension illimitée de la raison d'État prenant corps dans un état de police.

Donc les institutions judiciaires vont maintenant servir, non plus de multiplicateur, mais au contraire de soustracteur au pouvoir royal. De sorte que le droit, qui était intrinsèque au développement du pouvoir royal, devient dès lors extérieur et excessif par rapport à la raison d'État.

Il y a eu une perpétuelle tentative au XVIe et XVIIe de limiter la raison d'État par la raison juridique. Le droit devient donc une limitation externe, puisque la raison d'État est précisément ce qui est en dehors du droit.

Que le droit est extérieur à la raison d'État, cela veut dire :

- Que les limites qu'on essaie de poser à la raison d'État viennent de Dieu ou d'une origine lointaine.

- Que ces limites ont un fonctionnement purement limitatif puisque on objectera le droit à la raison d'État uniquement quand la raison d'État aura franchi ces limites de droit = moment où le droit peut définir le gouvernement comme gouvernement illégitime.

L'autolimitation du gouvernement (XVIIIe) : l'âge de la raison gouvernementale critique

On constate au XVIIIe une transformation importante qui annonce la raison gouvernementale moderne : la mise en place d'un principe de limitation de l'art de gouverner qui ne lui est plus extrinsèque (comme l’était le droit au XVIIe) mais qui lui intrinsèque :

- Limitation de fait : Cette limitation n'est pas une limitation de droit, mais une limitation de fait. Si le gouvernement bouscule cette limitation, il ne sera pas pour autant illégitime, usurpateur, mais ce sera un gouvernement maladroit, inadapté, il n'aura donc pas abandonné sa propre essence.

- Limitation générale : La limitation suit des principes valables à travers toutes circonstances.

- Limitation comme moyen pour réaliser les objectifs : Cette limitation est le moyen fondamental d'atteindre les objectifs du gouvernement.

- Limitation qui partage les choses à faire : Cette limitation va établir un partage entre ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ce partage n'est pas dans les individus, mais dans le domaine de la pratique gouvernementale. Cette limitation ne partage pas les sujets dans leur liberté, mais partage les choses à faire.

- Limitation fondée sur une naturalité : Ce ne sont pas ceux qui gouvernent qui vont décider de ce qui est à faire et ne pas faire, car le gouvernement des hommes n'est pas une pratique imposée par ceux qui gouvernent à ceux qui sont gouvernés, mais c’est une pratique qui fixe la définition et la position respectives des gouvernés et des gouvernants. Cette limitation n'est donc imposée ni par les gouvernés, ni par les gouvernants.

Avec ce principe de limitation, on rentre dans l'âge de la raison gouvernementale critique. Ce n'est plus la question du droit et donc de l’usurpation du souverain qui est posée, mais c'est la question de l'autolimitation du gouvernement, c'est-à-dire "comment ne pas trop gouverner". Ce n'est donc plus l'abus de souveraineté qu'on va critiquer, mais l'excès du gouvernement.

L'économie politique

Ce n’est pas le droit qui a permis l'émergence, au milieu du XVIIIe, d’une limitation interne de la raison gouvernementale, mais c'est l'économie politique.

Entre 1750 et 1810, l'expression "économie politique" reçoit différents sens :

- Analyse de la production et de la circulation des richesses

- Méthode de gouvernement susceptible d'assurer la prospérité d'une nation

- Réflexion générale sur l'organisation, la distribution et la limitation des pouvoirs dans une société

Les objectifs de l'économie politique

L'économie politique s’est développée dans le cadre même des objectifs du gouvernement, à la différence de la pensée juridique des XVIe et XVIIe qui s'était développée à l'extérieur de la raison d'État. Les objectifs de l'économie politique sont :

- L'enrichissement de l'État

- Croissance simultanée de la population et des subsistances.

- Maintenir un équilibre entre les États pour que la concurrence puisse avoir lieu.

L'économie politique reprend donc les objectifs que l'état de police, le mercantilisme, et la balance européenne avaient essayé de réaliser.

- Un despotisme absolu

A partir de leurs analyses économiques, les physiocrates ont conclu que le pouvoir politique devait être un despotisme sans limitation externe. Le gouvernement économique définit et contrôle lui-même son économie.

Donc là aussi, l'économie politique rappelle la raison d'État qui donnait au monarque un pouvoir absolu. - Des réflexions indexées sur les effets de la gouvernementalité

L'économie politique réfléchit sur les pratiques gouvernementales à partir de leurs effets, et non à partir d'un droit légitime.

Exemple : la question n'est plus : "qu'est-ce qui autorise un souverain à lever des impôts ?", Mais, "quand on lève un certain impôt, qu'est-ce qui va arriver ?".

Quand une mesure a des effets négatifs, on dira qu'elle est illégitime, et quand elle a des effets positifs, on dira qu’elle est légitime. - La découverte d'une nature propre à la gouvernementalité

En répondant à ce type de questions, l'économie politique découvre qu'il y a une nature propre à l'action gouvernementale. Non pas une nature originaire conditionnant l'action politique, mais une nature corrélative de l'action politique.

Exemple : les économistes diront que c'est une loi de nature que la population se déplace vers les salaires les plus élevés. - La substitution de la réussite à la légitimité

La pratique gouvernementale ne pourra réaliser ses objectifs qu’en tenant compte de ces lois de nature. Ce sont elles qui conditionneront la réussite ou l'échec. Ce n'est donc plus la légitimité ou l'illégitimité qui sont le critère de l'action gouvernementale, mais la réussite ou l'échec.

L'économie politique comme nouveau régime de vérité

De fait, si le gouvernement viole les lois de nature, ce n'est pas par méchanceté, mais c'est parce qu'il méconnaît ces lois. Cela implique que les gouvernements peuvent se tromper. Le plus grand mal d'un gouvernement, ce n'est donc pas la méchanceté du prince, mais c'est son ignorance.

Avec l'économie politique, le gouvernement doit toujours faire attention de ne pas trop gouverner. Le principe du maximum/minimum se substitue à l'ancienne notion de justice équitable. C'est donc une nouvelle autolimitation de la pratique gouvernementale indexée sur le principe de la vérité de l'économie politique. Ce nouveau régime de vérité est caractéristique de l'âge de la politique.

Concrètement, ça veut dire qu'il existait jusqu'au milieu du XVIIIe des pratiques qui étaient pensées comme l'exercice de droits souverains (levées fiscales, règlements de fabrications, codification des pratiques de marché...), mais ces pratiques étaient pensées à partir de différents principes de rationalisations : enrichir le trésor, empêcher les révoltes. Or, au milieu du XVIIIe, on va établir une cohérence raisonnée entre ces différentes pratiques autour de la question des effets. C’est-à-dire qu’on va juger les pratiques gouvernementales, non pas en fonction d'un principe moral, mais en fonction de leurs effets.

Trois régimes de vérité ou trois types de rationalités dans l'art de gouverner

On peut donc observer un déplacement des questions relatives à l'art de gouverner à travers trois moments, trois différents régimes de vérité :

- Conformité : question de la conformité aux lois divines pour réaliser l'État (jusqu'au XVIe)

- Intensité : question de l'intensité de l'action gouvernementale pour réaliser l'État (la raison d'État XVIe et XVIIe)

- Autolimitation : question de l'autolimitation de l'action gouvernementale pour réaliser l'État (milieu du XVIIIe)

L'événement radical qui fait rupture et annonce le régime de l'autolimitation

Le moment qui marque ce changement, c'est un texte du marquis d'Argenson rappelant les mots du commerçant Le Gendre à Colbert quand ce dernier lui disait : "Que puis-je faire pour vous ?". Le Gendre avait alors répondu : "Ce que vous pouvez faire pour nous ? Laissez-nous faire".

Ce principe "laissez-nous faire", doit être suivi par tout gouvernement en matière économique, et est à la base du principe de l'autolimitation de la raison gouvernementale.

Naissance du libéralisme

Ce nouveau type de rationalité dans l'art de gouverner, c'est ce que l'on appelle le "libéralisme". Tous ces problèmes ont pour noyau central la population, c'est donc à partir de la population qu'une biopolitique a pu se former (Foucault ne reparlera plus de Biopolitique).

17 janvier 1979

Ce nouvel art de gouverner a pour fonction, non pas d'assurer la croissance indéfinie de l'État, sa force, sa richesse, mais de limiter de l'intérieur l'exercice du pouvoir de gouverner. Cet art de gouverner le moins possible, ne constitue cependant pas la suppression de la raison d'État, il agit au service du maintien de la raison d'État, de son développement, de son perfectionnement.

On rentre donc à la fin du XVIIIe dans une époque qui est celle du "gouvernement frugal", ou encore du "moindre État". La question de la frugalité se substitue à la question de la Constitution qui hantait la réflexion politique du XVIe et XVIIe. La question de la frugalité du gouvernement, c'est la question du libéralisme.

Ce gouvernement frugal s'est formé à partir du branchement de la raison d'État et de l'économie politique. C'est ce branchement qui va devenir un lieu et un mécanisme de formation de vérité. Ce lieu de vérité, ce n'est pas les discours des économistes, c'est le marché.

Le marché, du Moyen-Âge au XVIIe était un lieu de juridiction, un lieu de justice :

- Réglementation : Un lieu de justice car investi d'une réglementation proliférante et stricte.

- Juste prix : Un lieu de justice car le prix de vente fixé dans le marché était considéré par les théoriciens comme un prix juste. Donc un lieu de justice distributive.

- Sanction de la fraude : Un lieu de justice où ce qui devait être assuré, c'était l'absence de fraude, c'est-à-dire la protection de l'acheteur.

Or, au XVIIIe, le marché ne pouvait plus apparaître comme un lieu de juridiction, mais comme quelque chose obéissant à des mécanismes naturels. Le marché a donc été vu comme un ensemble de mécanismes spontanés qu'on ne peut entreprendre de modifier sans risquer de dénaturer.

Ces mécanismes naturels permettent la formation d'un certain prix qu'on appellera "prix naturel", "bon prix", "juste prix" ou encore métaphoriquement, le "vrai prix". Il exprime le rapport adéquat entre coût de production (= prix) et étendue de la demande (= valeur). Mais le prix naturel, ce juste prix, ne porte plus en lui ces connotations de justice.

Cette théorie du rapport prix-valeur, permet à la théorie économique de définir le marché comme étalon de vérité pour discerner dans les pratiques gouvernementales, celles qui sont correctes et celles qui sont erronées. En d'autres mots, le marché va pouvoir falsifier et vérifier la pratique gouvernementale. Le marché n'est plus un lieu de juridiction, il devient un lieu de vérification-falsification de la pratique gouvernementale. C'est le marché qui va faire que le gouvernement ne doit plus simplement fonctionner à la justice, mais doit fonctionner à la vérité.

Ce couplage au XVIIIe, entre un régime de vérité économique et une nouvelle raison gouvernementale, n'est pas le produit d'un discours scientifique économique qui aurait séduit ou contraint les gouvernants. Évidemment, le marché était depuis longtemps au cœur des pratiques gouvernementales, et encore plus au XVIe et XVIIe sous le mercantilisme de la raison d'État. Pour savoir comment le marché en est venu à être un lieu de véridiction pour la pratique gouvernementale, il faudrait croiser un grand nombre de facteurs. Autrement dit, il semble difficile de pouvoir trouver la cause de la constitution du marché comme instance de véridiction. Mais si on voulait quand-même analyser ce phénomène, il faudrait rendre intelligible ce processus, c'est-à-dire montrer en quoi il a été possible. Effectivement, ce qui permet de rendre intelligible le réel, c'est de montrer simplement qu'il a été possible.

(L’analyse politique à partir des régimes de véridiction : Foucault a toujours essayé de faire une histoire de la vérité couplée avec l'histoire du droit (comment du vrai émerge à partir du légal ?). Faire l'histoire des régimes de véridiction, ce n'est pas faire l'histoire de la vérité, ni de l'aveu, ni de l'idéologie. Il faut au contraire déterminer sous quelles conditions et avec quels effets s'exerce une véridiction, c'est-à-dire un type de formulation ayant des règles de vérifications et de falsifications.

Pour que l'analyse ait une portée politique, il faut qu'elle porte non pas sur la genèse des vérités, mais il faut déterminer le régime de véridiction à partir duquel on peut maintenant reconnaître que, dans tel ou tel champ, beaucoup de bêtises ont été dites.

Ce qui est important, ce n'est pas se rappeler des bêtises qui ont été dites, mais c'est déterminer le régime de véridiction qui a permis de dire tant de bêtises. C'est comme cela, et non en faisant une histoire du vrai et du faux, qu'une analyse historique peut avoir une portée politique).

Comment limiter la puissance publique

Le système du gouvernement frugal implique une limitation interne, donc nécessairement juridique. On ne peut pas penser la liberté de marché sans poser le problème du droit public, à savoir la limitation de la puissance publique. Donc l'autolimitation de la raison gouvernementale n'est pas une disparition du droit, mais un déplacement des problèmes. Au XVIIe c'était de savoir à quelle condition le souverain était légitime. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe, la question est devenue de savoir comment mettre des bornes juridiques à une puissance publique.

On a proposé deux voies pour répondre à cette question :

- La voie révolutionnaire (= voie juridico-déductive)

Consiste à partir du droit, c'est-à-dire :- Définir les droits naturels qui appartiennent à tout individu.

- Définir dans quelles conditions, à cause de quoi, on a accepté une limitation de droit.

- Définir les droits qu'on a abandonnés, et ceux que l’on n’a pas abandonnés, et qui restent donc sous tout gouvernement, des droits imprescriptibles.

- Déduire à partir de là, les frontières de la compétence du gouvernement.

C'est donc partir des droits de l'homme pour arriver à la délimitation de la gouvernementalité.

- La voie radicale utilitariste

Consiste à partir de la pratique gouvernementale, c'est-à-dire :- L'analyser en fonction de ses limites de fait : Histoire, tradition…

- L'analyser en fonction de ses limites souhaitables : ressources, population, économie…

- Dégager à partir de là ce qu'il serait utile et inutile pour le gouvernement de faire et de ne pas faire.

Donc, la limite de compétence du gouvernement sera définie par les frontières de l'utilité d'une intervention gouvernementale.

Donc deux voies :

- La voie axiomatique révolutionnaire

La loi est conçue comme l'expression d'une volonté collective manifestant la part de droits que les individus ont accepté de céder, et la part qu'ils veulent garder. La liberté est une construction juridique, c'est l'exercice de droits fondamentaux : tout individu détient originairement une certaine liberté dont il peut céder une part (= conception de la liberté à partir des droits de l'homme) - La voie radicale utilitariste

La loi est conçue comme l'effet d'une transaction qui partage l'intervention de la puissance publique et l'indépendance des individus. La liberté est l'indépendance des gouvernés à l'égard des gouvernants.

Ce sont donc deux chemins différents pour constituer en droit la régulation de la puissance publique. Et c'est cette ambiguïté (ces deux procédures hétérogènes qu'on a fait tenir ensemble) qui caractérise le libéralisme européen du XIXe et du XXe siècle.

Question de méthode

À la place d'une logique dialectique qui tombe dans le simplisme en voulant résoudre les contradictions dans une homogénéité idéaliste, il faut opposer une logique de la stratégie qui a pour fonction d'établir les connexions possibles entre des termes hétérogènes. Donc connexion de l'hétérogène, et non logique de l'homogénéisation du contradictoire (attaque de Foucault à l'encontre de Hegel). Essayons ainsi de voir les connexions qui ont pu faire tenir ensemble la voie des droits de l'homme et le calcul utilitaire et empirique de l'indépendance des gouvernés.

Exemple : dans l'histoire du droit de propriété, c'est la voie utilitariste qui l'a emporté. Cette voie consistait à définir la limitation juridique de la puissance publique en termes d'utilité gouvernementale. C'est cette voix qui va caractériser l'histoire de la puissance publique en Occident = problème de l'utilité individuelle et collective. Or, depuis le début du XIXe, le problème de l'utilité tend à recouvrir tous les problèmes traditionnels du droit.

Sur l'autolimitation de la raison gouvernementale

La nouvelle raison gouvernementale a donc deux points d'ancrage :

- L'échange du côté du marché

- L'utilité du côté de la puissance publique

Voilà comment la raison gouvernementale articule les principes fondamentaux de son autolimitation : il faut respecter l'échange dans le marché puisque le marché est véridiction, et il faut un principe d'utilité pour limiter la puissance publique, puisqu'elle ne doit s'exercer que là où elle est utile.

L'intérêt

La catégorie générale qui va recouvrir l'échange et l'utilité, c'est l'intérêt. L'intérêt est le principe de l'échange et le critère de l'utilité. La raison gouvernementale du XVIIIe fonctionne à l'intérêt. Le gouvernement, c'est quelque chose qui manipule des intérêts.

Dans le système précédent, le souverain, l'État, avait prise sur tout. Désormais, l'État n'a pas de prise directe sur les choses et les gens. L'État n'est légitime à entreprendre une action que dans la mesure où il y a des intérêts.

Le nouveau gouvernement n'a plus affaire à ces choses en soi que sont les individus, les choses, les richesses, les terres. Il a affaire à ces phénomènes de la politique que sont les intérêts, c'est-à-dire ce par quoi tel individu, telle chose, telle richesse intéresse les autres individus ou la collectivité.

(Entre le crime et l'autorité qui a le droit de punir, s'est interposé le tissu des intérêts qui sont désormais la seule chose sur quoi la raison gouvernementale peut avoir prise. La punition doit être calculée en fonction des intérêts de la personne lésée, de la réparation des dommages, de l'intérêt pour la société…)

Le gouvernement n'a plus à s'exercer sur des sujets, mais va s'exercer maintenant sur la trame phénoménale des intérêts. Et la question fondamentale du libéralisme devient "Quelle est l'utilité du gouvernement dans une société où c'est l'échange qui détermine la vraie valeur des choses ?"

Le problème étant de savoir si toutes les formes politiques que l'on a voulu opposer au libéralisme peuvent échapper à cette question de l'utilité d'un gouvernement, dans un régime où c'est l'échange qui détermine la valeur des choses.

24 janvier 1979

L'Europe et l'espace international dans le libéralisme

Le traité de Westphalie : une balance européenne

On se souvient que dans la raison d'État, il y avait la recherche d'une balance européenne, c'est-à-dire un certain équilibre entre les États pour qu'aucun ne l'emporte sur les autres et constitue un empire.

C'est le traité de Westphalie qui établit finalement cette balance européenne. Ce traité signé en 1648 conclut deux conflits en Europe : la guerre de Trente Ans et la guerre des Quatre-Vingts ans. Ce traité définit les États comme légitimes sur leur territoire propre. Les États reconnaissent :

- Une souveraineté extérieure : aucune autorité n'est supérieure aux autres.

- Une souveraineté intérieure : aucun État ne peut s'immiscer dans les affaires d'un autre État.

- Un équilibre des puissances : les États ont le droit de s'allier pour éviter la montée d'une superpuissance.

Par ailleurs, le mercantilisme a besoin d'un équilibre européen. En effet, pour le mercantilisme la concurrence entre États suppose que ce qui est acquis par l'un, doit être enlevé à l'autre. On ne peut s'enrichir qu'aux dépens des autres. Autrement dit, pour le mercantilisme, le jeu économique est un jeu à somme nulle : il y a un gâteau à partager, et les parts passent d'une main à l'autre. L'équilibre européen consiste précisément à éviter qu'il n'y ait qu'un gagnant.

La liberté de marché : un enrichissement mutuel

Or, au milieu du XVIIIe, dans cette nouvelle raison d'État, raison du moindre État (marché véridictionnel et utilité juridictionnelle), les choses vont être différentes. Pour les physiocrates comme pour Adam Smith, la liberté de marché doit établir naturellement les prix naturels. Le prix naturel sera profitable aussi bien au vendeur qu'à l'acheteur. Donc le jeu de la concurrence à l'état libre doit permettre un profit double : maximum de profit pour le vendeur, minimum de dépenses pour l'acheteur. De sorte que l'enrichissement d'un individu, comme d'un pays, ne peut s'établir que par un enrichissement mutuel. La richesse de mon voisin m'importe pour mon enrichissement personnel. Donc soit l'Europe tout entière sera riche, soit l'Europe tout entière sera pauvre.

On entre dans l'âge de la concurrence, c'est donc une nouvelle idée de l'Europe qui se dessine. Ce n'est plus l'Europe impériale héritant de l'Empire romain. Ce n'est plus l'Europe classique de la balance entre les États, c'est une Europe de l'enrichissement collectif et du progrès économique illimité.

Le marché mondial

Mais pour qu'il y ait enrichissement réciproque de tous les pays d'Europe, il faut un marché de plus en plus étendu, c'est-à-dire qu’il faut la totalité du monde. L'enrichissement collectif implique donc une mondialisation du monde. Ce n'est bien sûr pas la première fois que l'Europe pense le monde, mais c'est la première fois que l'Europe en tant qu'unité économique pense le monde comme devant être son domaine économique.

Cette ouverture du marché mondial permet d'éviter les effets conflictuels d'un marché fini, mais elle implique une différence de statut entre l'Europe et le reste du monde : les Européens sont les joueurs et le reste du monde est l'enjeu.

Rationalité planétaire

Bien sûr, ce n'est pas le début de la colonisation, car il y avait bien longtemps qu'elle avait commencé. Mais on a là une nouvelle forme de rationalité planétaire en Europe dont on peut donner quelques signes :

- L'histoire du droit de la mer au XVIIIe : on a essayé de penser la mer comme un espace de libre concurrence, comme une des conditions nécessaires à l'organisation d'un marché mondial.

- Les projets de paix et d'organisation internationale au XVIIIe : c'est l'illimitation du marché extérieur qui est censé garantir la paix perpétuelle.

La nature comme fondement du juridique

Dans le texte de Kant "La garantie de la paix perpétuelle" écrit en 1795, Kant dit que ce n'est pas la volonté des hommes, leur entente, ou encore leurs combinaisons diplomatiques qui pourront donner cette paix perpétuelle, mais c'est la nature. La nature a mis des hommes partout sur la planète, et pour vivre ils doivent produire et échanger avec les hommes d'autres régions. À partir de là, la nature a prescrit à l'homme un certain nombre d'obligations qu'elle a dictées dans la disposition même des choses :

- La nature a voulu que les hommes aient la possibilité d'échanger des propriétés : cette propriété de nature deviendra le droit civil.

- La nature a voulu que les hommes soient répartis en régions distinctes : cette propriété de nature deviendra le droit international.

- La nature a voulu qu'il y ait entre ces États des relations commerciales : cette propriété de nature deviendra le droit commercial.

Droit civil, international et commercial, sont la reprise juridique par l'homme d'un précepte de nature. En reprenant le précepte de nature, le droit va pouvoir promettre ce que promettait originairement la nature : la paix perpétuelle. Donc la planétarisation commerciale est la garantie, ou plutôt la promesse, de la paix perpétuelle.

(Mais bien évidemment cela ne veut pas dire qu'on entre dans une époque de paix européenne. Car au XIXe siècle on entre dans la pire époque de la guerre, des protectionnismes économiques, des nationalismes politiques).

Donc pour résumer, voilà les trois traits du libéralisme au XVIIIe siècle :

- Véridiction du marché

- Limitation par le calcul de l'utilité gouvernementale

- Développement économique illimités de l'Europe par rapport à un marché mondial

Naturalisme ou libéralisme

Cependant, c'est beaucoup plus le naturalisme que le libéralisme qui caractérise ce nouvel art de gouverner. Car pour les physiocrates, cette liberté est plus une naturalité des processus économiques qu'une liberté juridique des individus. De même, chez Kant, la paix perpétuelle est garantie par la nature et non par le droit. Quand, au XVIIIe siècle, les physiocrates découvrent la naturalité de l'économie, ils ne tirent pas comme conséquence qu'il faut donner aux hommes la liberté d'agir comme ils veulent, ni que le gouvernement doit être le moins autoritaire possible, mais ils déduisent que le gouvernement doit connaître la nature de ces mécanismes économiques. Ce n'est donc pas la liberté des individus qui limite le pouvoir de l'État, mais le respect des lois économiques. Mais on peut malgré tout parler de libéralisme car la liberté est au cœur des problèmes posés par ce nouvel art de gouverner.

Le libéralisme ≠ plus de liberté

Parler de libéralisme ne veut donc pas dire qu'on passe d'un gouvernement autoritaire au XVIIe à un gouvernement plus tolérant au XVIIIe. La quantité de liberté n'a pas augmenté :

- Juger la quantité de liberté entre deux systèmes n'a pas beaucoup de sens, car il n'y a pas un type de mesure qu'on pourrait appliquer.

- La liberté ce n'est pas une surface blanche avec des cases noires plus ou moins nombreuses. La liberté est un rapport actuel entre gouvernants et gouvernés où le sentiment du manque de liberté est donné par le désir de liberté qui est demandé.

Gestionnaire de liberté

Si j'emploie le mot "libéral", c'est parce que la nouvelle raison gouvernementale est consommatrice de liberté. Elle a besoin de liberté : liberté de marché, liberté du vendeur, de l'acheteur, droit de propriété, liberté de discussion… Or, consommer de la liberté oblige d'en produire. Le nouvel art gouvernemental devient donc gestionnaire de la liberté. Il ne produit pas la liberté au sens de l'impératif "sois libre". En fait, le libéralisme formule "je vais te produire de quoi être libre". Il produit donc des conditions à la liberté, ce qui implique un rapport de production/destruction avec la liberté : produire la liberté implique d'établir des limitations, des contrôles, des obligations appuyés sur des menaces.

On a évidemment quelques exemples de cela :

- La liberté du commerce ne peut s'exercer que si on contrôle, limite, et prévient les effets de suprématie d'un pays sur les autres.

- La liberté du marché intérieur nécessite une législation anti-monopole.

- La liberté du marché du travail demande qu'il y ait suffisamment de travailleurs, qu'ils soient suffisamment qualifiés, et qu'ils soient politiquement désarmés pour ne pas faire pression sur le marché du travail.

Liberté et sécurité

La liberté dans le libéralisme, ce n'est donc pas une donnée, c'est quelque chose qui se fabrique à chaque instant. Le libéralisme ce n'est pas ce qui accepte la liberté, c'est ce qui se propose de la fabriquer à chaque instant avec l'ensemble de contraintes, de problèmes de coût que pose cette fabrication. Et le principe de calcul de ce coût de la fabrication de la liberté c'est ce qu'on appelle la sécurité. Le problème de la sécurité, c'est protéger l'intérêt collectif contre les intérêts individuels, et inversement, protéger les intérêts individuels contre l'intérêt collectif.

Les stratégies de sécurité sont l'envers et la condition même du libéralisme. Le jeu liberté/sécurité est au cœur de cette nouvelle raison gouvernementale. Le libéralisme ne peut pas manipuler les intérêts sans être en même temps gestionnaire des dangers et des mécanismes de sécurité/liberté. C'est ce jeu sécurité/liberté qui doit assurer que les individus ou la collectivité seront le moins possible exposés au danger.

Cela entraîne des conséquences :

- Culture du danger

La devise du libéralisme, c'est "vivre dangereusement". Les individus sont conditionnés à éprouver leur vie comme étant porteuse de danger. On voit apparaître toute une culture du danger au XIXe (littérature policière, intérêt journalistique pour le crime, campagnes sur la maladie et l'hygiène, crainte de la dégénérescence : dégénérescence de l'individu, de la famille, de la race, de l'espèce humaine). Pas de libéralisme sans culture du danger. - Les disciplines

Extension des procédures de contrôle, de contrainte, de coercition, comme contrepartie des libertés. La liberté économique et les techniques disciplinaires sont parfaitement liées. - Mécanismes de contrôle et d'intervention

Apparition de mécanismes de contrôle et d'intervention qui ont pour fonction de produire des libertés. Le contrôle est donc le principe moteur de la liberté. Mais les dispositifs destinés à produire la liberté risquent de produire exactement l'inverse.

31 janvier 1979

La phobie d'État

La phobie d'État est un des signes majeurs de la crise de gouvernementalité. Il y a eu critique et phobie du despotisme à la fin du XVIIIe siècle, de la même façon il y a phobie de l'État aujourd'hui. À noter que la dissidence politique du XXe siècle a été un agent de diffusion de la phobie d'État.

Questions de méthode : analyser les mécanismes du pouvoir plutôt que faire une théorie de l'État

Je veux faire l'économie d'une théorie de l'État. Cependant, cette économie d'une théorie de l'État n'est en aucun cas le gommage des mécanismes étatiques. Car que ce soit avec la folie, la médecine ou encore le système pénal, mon travail a toujours été le repérage de l'étatisation progressive des pratiques de gouvernementalité. Il ne faut pas commencer par analyser en elle-même la nature de l'État. Il ne faut pas, à partir d'un universel politique, à partir de l'essence de l'État, déduire le statut des fous, des malades, des enfants, des délinquants, car :

- L'histoire n'est pas une science déductive

- L'état n'a pas d'essence, ce n'est pas un universel

L'État n'est que l'effet d'une perpétuelle étatisation, l'effet de transactions incessantes qui modifient les centres de décisions, qui modifient les formes et les types de contrôle. L'état n'a pas d'entrailles, pas d'intérieur. Il faut donc analyser cette phobie d'État, non en arrachant à l'État le secret de ce qu'il est, mais en passant à l'extérieur, c'est-à-dire en interrogeant l'État à partir des pratiques de gouvernementalité.

Deux formes de néolibéralisme

On repère le néolibéralisme de notre époque sous deux ancrages différents :

- L'ancrage allemand : République de Weimar, nazisme et reconstruction d'après-guerre.

- L'ancrage américain : néolibéralisme qui se développe après la guerre, principalement contre l'interventionnisme fédéral.

Ces deux formes de néolibéralisme ont le même adversaire : Keynes. Et elles ont les mêmes objets de répulsion : l'économie dirigée, la planification, l'interventionnisme d'État.

Le néolibéralisme allemand entre 1948 et 1962

Dans toute l'Europe, les politiques économiques sont commandées par une série d'exigences :

- Exigence de reconstruction : reconversion d'une économie de guerre en une économie de paix, reconstitution de l'économie, intégration de nouvelles données technologiques apparues pendant la guerre.

- Exigence de planification : la planification est l'instrument majeur de cette reconstruction.

- Exigence sociale : les objectifs sociaux sont politiquement indispensables pour éviter que recommence le fascisme et le nazisme en Europe.

Ces trois exigences impliquent une politique d'intervention sur l'équilibre des prix, sur le niveau d'épargne, une politique du plein emploi. On est donc dans une politique keynésienne.

La liberté économique comme source de la légitimité de l'État

En 1948, un conseil scientifique formé auprès de l'administration allemande installée dans la bizone (zone anglo-américaine), dépose un rapport favorable à ce que le processus économique soit assuré par le mécanisme des prix. Ce rapport fut accepté à l'unanimité.

Dix jours plus tard, Ludwig Erhard, le responsable de l'administration économique de la bizone et futur chancelier, fait un discours dans lequel il reprend les conclusions du rapport. Mais il ajoute cette considération : "il faut éviter, et l'anarchie et l'État-termite, car seul un État établissant à la fois la liberté et la responsabilité des citoyens peut légitimement parler au nom du peuple". En d'autres mots, ce libéralisme économique s'inscrit dans un principe beaucoup plus large : la limitation d'une façon générale des interventions de l'État. C'est donc la question de la légitimité de l'État qui est au centre de cette déclaration :

- Un état ne peut pas s'exercer légitimement s'il viole la liberté des individus. Il est déchu de ses droits de représentativité, mais pas pour autant de ses droits de souveraineté : il n'est plus représentatif des citoyens.

(L'État national-socialiste a violé les droits essentiels des individus, et se trouve donc illégitime à gouverner. Cette illégitimité de l’Etat nazi garantit la non-responsabilité du peuple allemand :- l'État national-socialiste ayant exercé illégitimement sa souveraineté, on ne peut pas tenir pour responsable le peuple allemand de ce qui a été fait dans le cadre législatif du nazisme.

- L'état national-socialiste étant déchu de ses droits de représentativité, on ne peut pas considérer la politique nazie comme la volonté du peuple allemand).

- Il n'est pas possible de créer un cadre institutionnel ayant pour fonction d'exercer la souveraineté, puisque l'état actuel de l'Allemagne ne permet pas de fonder un pouvoir juridique de coercition. Mais il est possible de créer un cadre institutionnel ayant pour fonction d'assurer la liberté dans le domaine économique. Si des individus acceptent librement le jeu de la liberté économique, cela vaudra adhésion au cadre institutionnel. Autrement dit, l'institution de la liberté économique va pouvoir fonctionner comme une amorce pour la formation d'une souveraineté politique.

On peut voir dans cette idée que c'est la liberté économique qui va fonder la légitimité de l'État, trois impératifs tactiques :

- Une astuce stratégique : trouver un palliatif juridique pour demander à un régime économique ce qu'on ne pouvait pas demander au droit constitutionnel.

- Une habileté à l'égard des Américains : en garantissant la liberté économique à l'Allemagne, on garantissait aux américains la certitude qu'ils pourraient choisir leurs rapports avec l'économie allemande.

- Une habileté à l'égard de l'Europe : on rassurait l'Europe avec une institution qui ne présentait pas les dangers d'un État totalitaire, c'est-à-dire l'assurance de ne pas retomber dans le nazisme.

Mais en dehors de ces impératifs de tactique immédiate, je crois qu'il y avait dans ce discours quelque chose de plus essentiel, et qui est un des traits fondamentaux de la gouvernementalité allemande contemporaine : c'est que dans l'Allemagne contemporaine, la croissance économique n'a pas comme seul effet d'assurer la prospérité de tous et de chacun, mais qu’en plus elle produit de la souveraineté politique. L'économie produit de la légitimité pour l'État qui est justement le garant de l'économie.

C'est donc un phénomène très singulier. L'économie est créatrice de droit public. Il y a comme une genèse permanente de l'État à partir de l'institution économique. Mais plus encore, la liberté économique produit un consensus permanent des partenaires de l'économie (investisseurs, ouvriers, patrons, syndicats) dans la mesure où ils acceptent ce jeu économique de la liberté.

Au XVIIIe siècle, le problème était de savoir comment limiter l'État, et comment faire place à la liberté économique. Les Allemands ont eu le problème exactement inverse : en partant d'un état qui n'existe pas, comment le faire exister à partir de cet espace non étatique qu'est celui d'une liberté économique ?

La richesse comme signe

Dans l'Allemagne protestante du XVIe siècle, l'enrichissement d'un particulier était un signe de la volonté de Dieu. La richesse était donc le signe de la protection divine. Mais chercher à s'enrichir en étant bon, ne permettait pas d'obtenir le salut. C'était devenir effectivement riche qui était précisément un signe de Dieu, signe que l'on obtiendrait le salut.

Dans l'Allemagne du XXe siècle, c'est l'enrichissement global qui va être signe quotidien (une monnaie forte, un taux de croissance satisfaisant, un pouvoir d'achat en expansion) de l'adhésion des individus à l'État. L'économie produit donc des signes politiques.

Renversement de l'axe du temps

L'histoire avait dit non à l'État allemand. C'était devenu après la Seconde Guerre mondiale un État hors-la-loi, mais il retrouve sa loi juridique et son fondement réel par le libéralisme.

Il s'instaure en Allemagne une nouvelle dimension de la temporalité qui ne sera plus celle de l'histoire, mais qui sera celle de la croissance économique.

Il y a donc trois notions au cœur du système économicopolitique allemand : renversement de l'axe du temps, permission à l'oubli, croissance économique.

L'absence de rationalité gouvernementale socialiste

Il manque au socialisme une rationalité gouvernementale, c'est-à-dire une mesure raisonnable et calculable de l'étendue des modalités et des objectifs de l'action gouvernementale.

Le socialisme se donne une rationalité historique, il propose une rationalité économique, il détient des techniques rationnelles d'interventions administratives (la santé, les assurances sociales…), mais il n'y a pas de rationalité gouvernementale du socialisme. En d'autres mots il n'y a pas de gouvernementalité socialiste autonome.

Le socialisme ne peut être mis en œuvre que branché sur des types de gouvernementalité divers. Dans la gouvernementalité libérale, le socialisme joue le rôle de contrepoids, de correctif à des dangers intérieurs. Voilà pourquoi la question "Où est le vrai socialisme ?" n'a pas de sens. Le socialisme n'a pas à être vrai, car de toute façon il est branché sur une gouvernementalité, et selon la gouvernementalité sur laquelle il est branché, il produit des effets différents.

Au libéralisme, on demande s'il est pur, c'est-à-dire qu'on lui demande quelles règles il se pose à lui-même. Au socialisme, on demande s'il est vrai, justement parce qu'il lui manque une rationalité gouvernementale intrinsèque. Et on substitue à ce problème de la rationalité gouvernementale interne, le rapport de conformité à un texte originel chargé de masquer cette absence de rationalité gouvernementale. Or, ce dont a besoin le socialisme, c'est de définir sa manière de gouverner. Il ne faut donc pas chercher à savoir si un socialisme trahit ou non un texte, mais il faut toujours lui demander de définir la nature de cette gouvernementalité nécessairement extrinsèque qui le fait fonctionner. Et d'une manière plus générale, il faudrait se demander quelle pourrait bien être la gouvernementalité adéquate au socialisme.

En tout cas, s'il y a une gouvernementalité effectivement socialiste, elle n'est pas cachée à l'intérieur du socialisme et de ses textes. On ne peut pas l'en déduire, il faut l'inventer. Le socialisme n'est donc pas l'alternative au libéralisme.

Pour conclure

Voilà le cadre historique à l'intérieur duquel le néolibéralisme allemand a pris corps. On a affaire à tout un ensemble qu'il est impossible de réduire à un calcul politique et à une idéologie. Il s'agit en fait d'une réorganisation interne de la gouvernementalité qui ne pose pas la question de savoir quelle liberté va être laissée à l'économie, mais qui pose la question de savoir comment la liberté de l'économie va pouvoir avoir un rôle d'étatisation, en fondant effectivement la légitimité d'un état.

7 février 1979

La question du XVIIIe : comment dans un état de police (où la liberté était liée à un statut, à un métier) dont la légitimité ne pouvait pas être mise en question, était-il possible de faire place à une liberté de marché ? Et la réponse donnée par le XVIIIe était que ce marché laissé à lui-même allait être un principe d'enrichissement et donc de puissance pour l'État. Donc plus d'État par moins de gouvernementalité.

La question qui s'est posée en Allemagne après la guerre était le problème inverse. À partir d'un État qui n'existe pas et qu'il faut faire exister, comment légitimer par avance cet état futur à partir d'une liberté économique qui va permettre à l’État d'exister, tout en assurant sa limitation.

Il nous faut donc à présent analyser comment la liberté économique peut être à la fois fondatrice et limitatrice, garantie et caution d'un État.

L’invariant anti-libéral au cœur de la politique économique nazie

Il existait en Allemagne, depuis le milieu du XIXe siècle, des critiques majeures au libéralisme :

- Économie protégée

L'économie libérale n'est qu'un instrument tactique entre les mains de quelques pays pour dominer le reste du monde. Le libéralisme, c'est la politique anglaise, politique adaptée à une nation maritime. L'Allemagne, avec sa position géographique, ne peut pas s'offrir une politique libérale, il lui faut une politique protectionniste. - Socialisme d'État

Il fallait aussi à l'Allemagne une politique intérieure socialiste qui réintègre le prolétariat à l'intérieur du consensus social et politique, pour que ce dernier ne soit pas une menace à l'unité nationale et à l'unité étatique. - Économie planifiée

Troisième obstacle à une économie libérale : la difficulté à sortir d'une économie planifiée dont l'Allemagne n'est pas sortie à la fin de la guerre. - Interventions de type keynésien

Il y a eu en Allemagne un dirigisme de type keynésien depuis 1925.

(Ces quatre éléments sont ce que Foucault nomme "l'invariant anti-libéral")

Ces quatre éléments (économie protégée, socialisme d'État, économie planifiée, interventions de type keynésien) étaient donc déjà présents dans l'économie allemande avant la prise de pouvoir par les nazis. Le nazisme a réuni et soudé ces quatre éléments dans un même système économique :

- Politique keynésienne du Dr Schacht relayée en 1936 par le plan quadriennal dirigé par Goering [4]

- Économie planifiée ayant un double objectif [3] :

- Assurer l'autarcie économique de l'Allemagne = protectionnisme absolu [1]

- Politique d'assistance = socialisme d'État (ce qui entraînait des effets inflationnistes que la préparation à la guerre permettait de payer) [2]

Trois leçons que les ordolibéraux ont tiré du nazisme

1. L'invariant anti-libéral

Les ordolibéraux allemands (école de Fribourg), ont défini leur champ d'adversité, à partir de l'expérience du nazisme. Selon les ordolibéraux, le nazisme est le révélateur de la relation nécessaire entre ces quatre éléments (économie protégée, socialisme d'État, économie planifiée, interventions de type keynésien). Ces quatre éléments sont économiquement liés. C'est-à-dire que se donner un de ces principes implique nécessairement à terme la présence des trois autres. Chacun de ces éléments finira par attirer les trois autres.

Les ordolibéraux ont essayé de repérer cet invariant relationnel, et ils ont conclu que la différence essentielle n'était pas entre soviétisme et capitalisme, mais entre une pratique libérale et n'importe quelle autre forme d'interventionnisme économique, que cet interventionnisme prenne la forme du keynésianisme ou celle du nazisme, car on y retrouve l'invariant anti-libéral.

2. Le national-socialisme est un invariant absolument lié à la croissance indéfinie d'un pouvoir d'État

La deuxième leçon que les ordolibéraux ont tiré du nazisme, c'est que le nazisme est la croissance indéfinie d'un pouvoir étatique. Or, c'était un coup de force théorique de dire cela, car quand on regarde l'Allemagne nazie, ce que l'on voit en première approche, c'est la mise à mort de l'État :

- La communauté du peuple : L'État, dans l'Allemagne nazie, a perdu son statut de personnalité juridique, car il ne peut être défini en droit que comme l'instrument du peuple (le Volk), ce dernier étant le vrai fondement du droit.

- Le principe du Führer : Dans le nazisme, l'État se trouve disqualifié de l'intérieur, puisque c'est le principe du führertum, c'est-à-dire de la conduction, qui est le principe de fonctionnement des appareils d'État. Chacun doit répondre avec fidélité et obéissance, ce n'est donc pas le jeu de l'autorité et de la responsabilité caractéristiques de l'administration européenne depuis le XIXe.

- L'existence du parti : Le parti nazi détient l'autorité aux dépens de l'état.

Mais pour les ordolibéraux, si l'État semble ainsi subordonné, c'est parce que les formes traditionnelles de l'État du XIXe siècle ne peuvent pas faire face à cette nouvelle demande d'étatisation que la politique nazie demandait. Pour que le système économique nazi fonctionne, il faut un sur-État, un supplément d'État, c'est-à-dire le thème du peuple, le principe d'obéissance au Führer, l'existence du parti. Ces trois choses sont bien plus des suppléments d'État, des institutions en voie d'étatisation, que la destruction de l'État bourgeois et capitaliste, comme le présentent faussement les nazis.

3. Cet invariant anti-libéral lié à la croissance de l'État a pour effet majeur une destruction de la communauté sociale

Les nazis ont fait une analyse de la société capitaliste, bourgeoise, utilitariste, individualiste (D'abord théorisée par Sombart, les nazis ont repris cette critique à leur compte) :

- Le capitalisme et la société bourgeoise ont produit la masse, c'est-à-dire des individus arrachés à leur communauté naturelle et rassemblés dans une forme plate et anonyme.

- Les individus sont privés de communication directe et immédiate les uns avec les autres, ils sont contraints à ne communiquer que par l'intermédiaire d'un appareil administratif et centralisé.

- Les individus sont réduits à l'état d'atomes, soumis à une autorité abstraite dans laquelle ils ne se reconnaissent pas.

- La consommation massive a des fonctions d'uniformisation et de normalisation.

- Les individus sont voués à ne communiquer entre eux que par le jeu des signes et des spectacles.

Mais les libéraux disent qu'en fait les nazis ne font qu'accentuer cette société de masse (masse de Nuremberg), cette société de consommation normalisante (l'idée de la Volkswagen), cette société de signes et de spectacles (le spectacle de Nuremberg). Donc tout ceci n'est que la reconduction, l'intensification de tous ces traits de la société capitaliste bourgeoise que les nazis dénonçaient, et contre laquelle ils prétendaient s'élever.

Ces éléments (société de masse, société de l'autorité abstraite, société de la consommation uniformisante, société du spectacle…) ne sont pas le produit de la société capitaliste bourgeoise, mais c'est au contraire le produit d'une société qui, économiquement, n'accepte pas ce libéralisme, et a choisi une politique protectionniste, une politique de planification, une politique où l'administration prend en charge l'existence quotidienne des individus. En somme, ces phénomènes sont liés à l'étatisme, à l'anti-libéralisme et non pas à une économie marchande.

Le nazisme comme point ultime du développement du capitalisme

Depuis le début du XXe siècle, le libéralisme a essayé de limiter ses propres conséquences par une technique d'intervention ayant comme principe une rationalité issue des sciences de la nature. Cette gestion étatique, les ordolibéraux l'appellent "l'éternel saint-simonisme". De Saint-Simon au nazisme, on trouve le cycle de rationalité suivant : rationalité → interventions → croissance de l'État → administration. Ce cycle est la genèse du nazisme à travers toute l'histoire du capitalisme depuis deux siècles. C'est à partir de cette analyse qu'est apparu le thème du nazisme comme point ultime du développement naturel du capitalisme, mais qu'est apparu aussi la possibilité de balayer dans une même critique l'Union soviétique et les USA, les camps de concentration nazis et les fiches de la Sécurité sociale.

Le marché doit surveiller l’État

Mais plus encore, puisque le nazisme montre que ce n'est pas à l'économie de marché qu'il faut attribuer les effets destructeurs, mais au contraire à l'État, il faut donc faire basculer entièrement les analyses. Et au lieu de se demander comment l'État doit limiter le marché libre pour en atténuer les effets nocifs, il faut raisonner autrement et se dire que rien ne prouve que l'économie de marché a des défauts. Car tous les défauts qu'on attribue à l'économie de marché, c'est à l'État qu'il faut les attribuer. Il faut donc demander à l'économie de marché, non pas d'être le principe de limitation de l'État, mais le principe de régulation interne de l'État. Donc au lieu d'un marché sous surveillance de l'État, un État sous surveillance du marché.

La liberté de marché doit réformer l’État

C'est dans ce retournement que les ordolibéraux ont pu, en 1948, essayer de résoudre le problème de l'Allemagne : comment légitimer un état qui n'existe pas et dont on se méfie ? C'est la liberté de marché qui peut fonder l'État, et qui en le contrôlant, donne à ceux qui se méfient de cet état, les garanties qu'il demandent.

C'est là que l'on peut situer ce qui est décisif dans le néolibéralisme actuel : le néolibéralisme actuel, ce n'est pas du tout la récurrence de vieilles formes d'économies libérales du XVIIIe et XIXe siècle. En fait, ce dont il est question, c'est de savoir si une économie de marché peut servir de principe, de forme et de modèle pour un État dont tout le monde se méfie. La question est donc de savoir si le marché peut effectivement réformer l'État et la société. C'est cela le problème capital du libéralisme actuel.

Les ordolibéraux ont opéré plusieurs transformations dans la doctrine libérale traditionnelle :

- De l'échange à la concurrence

L'échange, comme principe du marché dans le libéralisme classique, devient la concurrence dans le néolibéralisme. Dans le libéralisme classique, le marché est défini à partir de l'échange libre entre deux partenaires. C'est-à-dire que l'échange établit une équivalence entre deux valeurs. L'état, tout au plus, surveille que la liberté de ceux qui échangent soit respectée.

Or, pour les néolibéraux, l'essence même du marché est définie par la concurrence. L'essence du marché n'est donc pas l'équivalence, mais l'inégalité. Et le problème valeur/équivalence devient le problème concurrence/monopole. C'est la concurrence qui va créer les prix, et c'est les prix qui vont régler les choix.

Pour les néolibéraux, l'État ne doit pas intervenir dans la concurrence, ou uniquement pour empêcher certains phénomènes comme celui du monopole. Donc pour les libéraux du XVIIIe et du XIXe, les conséquences politiques de l'économie de marché, c'est le “laissez-faire”. - La concurrence comme principe de formalisation

Les ordolibéraux rompent avec cette tradition : ils ne veulent pas déduire du principe de concurrence le principe du laissez-faire, car c'est encore une "naïveté naturaliste". C'est considérer que le marché est une sorte de nature, quelque chose qui se produit spontanément et que l'État devrait respecter. C'est une naïveté naturaliste car la concurrence n'est absolument pas une donnée de nature. La concurrence, c'est une essence, un eidos (= intuition idéaliste et non pas intuition empirique). En d'autres mots, la concurrence est un principe de formalisation (la théorie de la concurrence parfaite n'est pas considérée par les libéraux comme une théorie positive, mais une théorie normative, un type idéal qu'il faut s'efforcer d'atteindre - F. Bilger, la pensée économique libérale, p.52). La concurrence est un jeu formel entre des inégalités, ce n'est pas un jeu naturel entre des individus.

La concurrence ne peut apparaître que sous un certain nombre de conditions artificiellement aménagées. La concurrence pure n'est donc pas une donnée primitive, elle ne peut être qu'un objectif qui suppose une politique indéfiniment active. La concurrence, c'est donc un objectif historique de l'art gouvernemental, ce n'est pas une donnée de nature à respecter. - Le gouvernement supervise le marché

La concurrence pure, qui est l'essence même du marché, ne peut apparaître que si elle est produite par une gouvernementalité active. De sorte que le gouvernement doit accompagner de bout en bout l'économie de marché. L'économie de marché ne soustrait pas quelque chose au gouvernement comme dans la théorie libérale classique. Il faut gouverner pour le marché plutôt que gouverner à cause du marché. Le néolibéralisme abandonne le laissez-faire au profit d'une vigilance et d'une intervention permanente. C'est donc un renversement du libéralisme classique.

14 février 1979

Quand on parle du néolibéralisme on obtient généralement trois types de réponses :

- Économiquement, c'est la réactivation de vieilles théories économiques

- Sociologiquement, c'est l'instauration, dans la société, de rapports strictement marchands

- Politiquement, c'est une couverture pour une intervention généralisée et administrative de l'État

Ces trois types de réponses font apparaître le néolibéralisme comme étant toujours la même chose mais en pire :

- Le laissez-faire : c'est Adam Smith à peine réactivé.

- La société marchande et spectaculaire : c'est la société marchande dénoncée dans le livre 1 du capital par Marx.

- L'univers concentrationnaire et le goulag : c'est la généralisation du pouvoir d'État.

Ces trois types de critiques ne font que réactualiser le même type de critique depuis plus de 200 ans. Or, le néolibéralisme est quelque chose d'autre que le laissez-faire, la société marchande et le goulag maquillé.

Ceci apparaît clairement dans le "Colloque Walter Lippmann". Le problème du libéralisme du XVIIIe, début du XIXe, c'était de faire le partage entre les domaines où on pouvait intervenir et les domaines où on ne pouvait pas intervenir. Pour les néolibéraux, le problème est de savoir comment on doit intervenir, c'est le problème du style gouvernemental.

Pour repérer comment les néolibéraux définissent le style de l'action gouvernementale, prenons trois exemples : le monopole, l'action économique conforme, la politique sociale.

1. Le monopole

Dans la conception classique de l'économie, il est admis que laisser se développer la concurrence crée des monopoles, et que les monopoles limitent, voire annulent la concurrence. Il serait donc logique de dire qu'à terme, la concurrence en vienne à se supprimer elle-même.

Cette thèse implique donc que pour sauver la concurrence de ses propres effets, il faut intervenir sur les mécanismes économiques qui déterminent le phénomène monopolistique. Mais les néolibéraux vont démontrer que le phénomène de monopole ne fait pas partie de la logique économique de la concurrence. En d'autres mots, les néolibéraux disent que le monopole ne se forme pas spontanément dans le processus économique, le monopole n'est pas le produit d'une économie de la concurrence :

- Analyse historique :

Le monopole est un phénomène archaïque qui a pour principe l'intervention du gouvernement dans l'économie. S'il y a monopole, c'est parce que le gouvernement a accordé aux corporations des privilèges en échange de services financiers sous la forme de fiscalités dérivées ou masquées. En somme, la fiscalité a développé un pouvoir centralisé, entraînant lui-même la création de monopole. - Analyse politique :

L'économie nationale favorise la constitution de monopole : le morcellement du marché à l'échelle nationale crée de petites unités économiques et favorise ainsi la constitution de monopoles qui ne subsisteraient pas dans une économie mondiale. - Analyse économique :

Les néolibéraux admettent que dans le capitalisme, l'augmentation du capital fixe constitue un support favorisant la constitution de monopole. Cependant, ils montrent que la question du monopole n'est pas pertinente :- Cette tendance vers la concentration n'aboutit pas fatalement au monopole. Pour que se constitue un monopole, il faut l'appui de l'État.

- Les monopoles ne sont pas des phénomènes stables en eux-mêmes, car il y a trop de contingence dans le marché.

- Si un monopole veut conserver son pouvoir, il devra appliquer un prix proche du prix de la concurrence, c'est-à-dire qu'il fera comme s'il y avait concurrence et ne dérèglera donc pas le marché.

Ces analyses permettent aux néolibéraux de se libérer du problème du monopole. Il n'y a pas à intervenir dans le processus économique puisque la structure régulatrice de la concurrence ne se déréglera jamais. Mais il faut en revanche établir un cadre institutionnel anti-monopolistique pour empêcher que des processus externes (gens, pouvoirs publics) interviennent et créent des monopoles.

2. Les actions conformes

Le gouvernement libéral doit intervenir de deux façons :

- Par des actions régulatrices :

Le gouvernement doit intervenir sous la forme d'actions régulatrices sur les processus économiques, et plus précisément, non pas sur les mécanismes du marché, mais sur les conditions du marché. C'est-à-dire que le gouvernement doit repérer et intensifier les trois tendances fondamentales du marché :- Tendance à la réduction des coûts.

- Tendance à la réduction du profit de l'entreprise.

- Tendance ponctuelle à des augmentations de profits, soit par une réduction des prix, soit par une amélioration de la production.

- Donc :

- Les objectifs :

L'objectif premier est la stabilité des prix pour contrôler l'inflation. Le maintien du pouvoir d'achat et du plein emploi sont des objectifs secondaires. - Les instruments :

Politique du crédit, baisse modérée des impôts pour agir sur l'épargne ou l'investissement. Mais jamais d'instruments employés par la planification (fixation des prix, soutien à un secteur de marché, création systématique d'emploi, investissements publics).

- Les objectifs :

De plus, quel que soit le taux de chômage, le gouvernement ne doit pas intervenir directement comme si le plein emploi devait être un idéal politique et un principe économique. Ce qu'il faut sauver avant tout, c'est la stabilité des prix. (Le chômeur n'est pas une victime sociale, c'est un travailleur en transit entre une activité non rentable et une activité plus rentable).

- Par des actions ordonnatrices :

Ce sont des actions qui interviennent sur les conditions structurales du marché, ce que les ordolibéraux appellent "le cadre". Un texte de Eucken datant de 1952 permet de comprendre ce qu'est une politique de cadre. Le texte propose des interventions gouvernementales qui ne sont pas directement économiques, mais qui ont pour objectif d'intégrer l'agriculture à l'économie de marché :- Population : il faut diminuer la population agricole par des interventions qui permettront une migration.

- Technique : il faut intervenir au niveau du perfectionnement technique.

- Éducation : il faut intervenir sur la formation des agriculteurs.

- Régime juridique : modifier les lois sur l'héritage relatives au fermage et à la location des terres. Et d'une manière plus générale faire intervenir la législation dans l'agriculture.

- Disponibilité des sols : modifier l'allocation, l'étendue, la nature et l'exploitation des sols disponibles.

- Climat : il faut intervenir sur le climat.

L'idée est donc de modifier les bases matérielles, culturelles, techniques, juridiques, c'est-à-dire modifier le cadre. C'est donc une intervention gouvernementale discrète sur les processus économiques, mais une intervention massive sur les données sociales. C'est la reconstitution d'un ordre concurrentiel régulateur de l'économie.

3. Politique sociale

Dans une économie de bien-être, une politique sociale a comme objectif une répartition relativement équitable des biens consommables :

- La politique sociale est pensée comme un contrepoids aux processus économiques sauvages qui en eux-mêmes sont considérés comme induisant à terme des effets d'inégalité ou des effets destructeurs.

- La politique sociale doit avoir comme instrument majeur une socialisation de certains éléments de consommation, c'est-à-dire une consommation socialisée : consommation médicale, culturelle…

- La politique sociale pose comme principe que plus la croissance est forte, plus la politique sociale doit être active.

Les ordolibéraux ont contesté ces trois principes :

- La politique sociale ne peut pas être définie comme ce qui compensera les effets des processus économiques. Elle ne peut pas constituer un tel objectif dans un système qui fonctionne par un jeu de différenciation propre aux mécanismes de concurrence et non par des processus d'égalisation.

C'est pourquoi une politique sociale qui aurait pour objet premier l'égalisation, ne peut être qu'anti-économique. Donc les transferts sociaux de revenus (prendre aux riches pour donner aux pauvres) ne doivent même pas chercher à maintenir un pouvoir d'achat pour les plus pauvres, mais seulement leur assurer le minimum vital. - La société ne va pas garantir les individus contre les risques, elle va plutôt faire en sorte qu'ils aient des revenus assez élevés pour qu'ils puissent s'assurer eux-mêmes contre les risques. Donc l'instrument de la politique sociale ne sera pas l'égalisation, mais la capitalisation pour toutes les classes sociales, l'assurance individuelle et la propriété privée.

C'est donc une individualisation par la politique sociale. On n'assure pas les individus contre les risques, mais on leur accorde un espace économique dans lequel ils peuvent affronter les risques. - Conclusion : la forme fondamentale de la politique sociale n'est donc pas de compenser la politique économique. La forme fondamentale de la politique sociale, c'est la croissance économique. C'est la croissance économique qui doit permettre l'augmentation des revenus, qui permettra à son tour l'assurance individuelle, la propriété privée et la capitalisation.

Deux points à retenir :

- C'est à partir du refus de cette politique sociale que s'est développé l'anarcho-capitalisme américain.

- Dans les pays qui s'ordonnent au néolibéralisme, cette politique sociale soutient que c'est à l'individu de se protéger contre les risques. C'est donc une politique sociale privatisée.

Ce qui forme l'armature du néolibéralisme :

- L'objet de l'action gouvernementale, c'est l'environnement social :

Le gouvernement n'a pas à intervenir sur les effets du marché, n'a pas à avoir des politiques de bien-être, il doit intervenir sur la société elle-même pour que les mécanismes concurrentiels jouent leur rôle régulateur. Ce n'est donc pas un gouvernement économique, c'est un gouvernement de société (un libéralisme sociologique ?).

Le principe régulateur de la société n'est donc pas l'échange des marchandises, mais le mécanisme de la concurrence. Il ne s'agit pas de discipliner la société à partir de la forme marchande, ce n'est donc pas un retour au modèle de la société de masse, mais une société soumise à la dynamique concurrentielle. Ce n'est pas une société de supermarché, mais une société d'entreprise. L'homo-economicus n'est pas l'homme de l'échange, l'homme consommateur, c'est l'homme de l'entreprise et de la production.

L'objectif ultime de l'action gouvernementale :- Permettre à chacun l'accès à la propriété privée

- Réduction des gigantismes urbains, développement des industries non-prolétariennes (artisanat, petit commerce).

- Reconstruction de la société à partir des communautés naturelles, des familles, des voisinages. décentralisation des lieux d'habitation et de production.

On peut entendre ce programme de rationalisation comme une espèce de retour rousseauiste à la nature, une politique de la vie. L'objet de cette politique de la vie n'est pas de mettre l'individu en contact direct avec la nature, mais de constituer une trame sociale dans laquelle les unités de base auraient la forme de l'entreprise (la propriété privée est une entreprise, une maison individuelle est une entreprise).

En somme, ce sont le marché, la concurrence et l'entreprise qui sont censés donner forme à la société. Donc les critiques se trompent quand elles pensent que l'objectif actuel de la politique gouvernementale est une société uniformiste, une société de masse, de consommation, de spectacle. Nous n'en sommes plus là. L'objectif actuel de la politique gouvernementale, c'est d'obtenir une société indexée, non pas sur la marchandise et sur l'uniformité de la marchandise, mais sur la multiplicité et la différenciation des entreprises.

- Une société d’entreprise implique une société judiciaire :

Cet art libéral de gouverner entraîne une modification profonde de l'institution juridique. Effectivement, plus vous multipliez les entreprises, plus vous multipliez les occasions de contentieux, et plus vous multipliez la nécessité d'un arbitrage juridique. Donc une société d'entreprise implique une société judiciaire, c'est-à-dire encadrée par une multiplicité d'institutions judiciaires.

21 février 1979

Au cours précédent, nous avons vu que les ordolibéraux ont insisté sur deux points :

- La formalisation de la société sur le modèle de l'entreprise.

- La nécessité de redéfinir l'institution juridique dans une société régulée à partir de l'économie concurrentielle de marché.

C'est ce deuxième point dont nous allons parler aujourd'hui : le problème du droit.

Présentation du colloque Walter Lippmann

Voilà en résumé ce que dit Louis Rougier en présentant le colloque Walter Lippmann en 1939 : “Il n'y a aucune raison de penser que les institutions actuelles soient le plus à même de protéger la liberté des transactions. Être libéral ce n'est donc pas être conservateur et maintenir des privilèges résultants de la législation passée. C'est au contraire être essentiellement progressiste, car il faut perpétuellement adapter l'ordre légal aux découvertes, aux progrès et aux exigences de la conscience contemporaine.

Être libéral, ce n'est pas comme le "manchestérien" laisser les voitures circuler dans tous les sens, suivant leur bon plaisir, d'où résulteraient des encombrements et des accidents incessants. Ce n'est pas, comme le "planiste", fixer à chaque voiture son heure de sortie et son itinéraire : c'est imposer un "code de la route", tout en admettant qu'il n'est pas forcément le même au temps des transports accélérés qu'au temps des diligences. Nous saisissons aujourd'hui mieux que les grands classiques en quoi consiste une économie vraiment libérale.

L'économie libérale est soumise à un double arbitrage : l'arbitrage spontané des consommateurs, et l'arbitrage réfléchi de l'État qui assure la liberté des marchés et leur efficience”.

Dans ce texte de Louis Rougier, on trouve un certain nombre d'éléments. Pour les ordolibéraux, ce n'est pas l'économie qui détermine un ordre juridique. Il faut parler d'un ordre économico-juridique, c'est-à-dire que l'économique est un ensemble d'activités réglées = le système. Le système, c'est un ensemble de processus économiques qui ont été rendus possible par un cadre institutionnel.

Historiquement, les processus économiques et le cadre institutionnel se sont appelés et modifiés l'un l'autre. Le capitalisme n'a pas été un processus d'en dessous qui a bousculé les anciens droits. L'histoire du capitalisme ne peut être qu'une histoire économico-institutionnelle. Cette analyse du capitalisme, et du rôle qu'a pu y jouer l'institution juridique, est un enjeu politique. Cet enjeu, c'est le problème de la survie du capitalisme.

Effectivement, si on réduit dans une perspective marxiste l'histoire du capitalisme à la logique économique du capital, il n'y a alors qu'un capitalisme puisqu'il n'y a qu'une logique du capital. Et par conséquent, les impasses actuelles du capitalisme sont des impasses historiquement définitives. En somme, s'il n'y a qu'un seul capitalisme, il n'y a bientôt plus de capitalisme du tout. Mais si au contraire "le capital" n'est qu’un processus à l'intérieur d'un capitalisme économico-institutionnel, alors le capitalisme historique que nous connaissons n'est pas la seule figure possible de la logique du capital. En d'autres mots, en inventant un nouveau fonctionnement institutionnel on peut obtenir d'autres types de capitalismes et dépasser des effets, des contradictions, des impasses caractéristiques de la société capitaliste, effets qui ne sont pas dus à la logique du capitalisme, mais qui sont dus à une figure économico-juridique défaillante.

On a donc deux grands problèmes qui ont dominé la théorie économique et l'histoire économique. Deux questions à résoudre pour savoir si le capitalisme pouvait ou non survivre :

- Domaine de la théorie économique

Il fallait se pencher sur la théorie de la concurrence et déterminer si la concurrence était ou n'était pas contradictoire, et si le marché concurrentiel était susceptible de s'annuler par des phénomènes de monopole. - Domaine de l’histoire économique

Il s'agit de savoir si on peut repérer dans l'histoire du capitalisme un ensemble économico-institutionnel qui rend compte de la singularité du capitalisme et des impasses que l'on constate maintenant.

Si on admet donc que le capitalisme auquel nous avons affaire est constitué par un ensemble économico-institutionnel, il est alors possible d'intervenir sur cet ensemble pour inventer un nouveau capitalisme.

Cette transformation du capitalisme ne peut donc pas intervenir sur les lois du marché, puisque la théorie économique montre que les mécanismes du marché régulent l'économie générale. Par conséquent, il faut agir sur les institutions afin qu'elles permettent au marché de jouer librement. Donc un minimum d'interventions économiques et un maximum d'interventions juridiques. Il faut, dit Eucken, "passer à un droit économique conscient" :

- Conscient de l'analyse historique qui montre comment l'institution et l'économie se conditionnent réciproquement.

- Conscient des modifications à introduire dans ce complexe économico-juridique.

L’État de droit

Pour arriver à l'ordre de l'économie, il faut appliquer à l'économie "l'État de droit" (= le règne de la loi). La notion d'État de droit apparaît dans la théorie politique à la fin du XVIIIe, début du XIXe. L'État de droit se définit à cette époque par opposition à deux choses :

- Par opposition au despotisme : Dans le despotisme, la volonté du souverain est le principe de l'obligation de chacun à l'égard de la puissance publique.

- Par opposition à l'état de police : L'état de police est un gouvernement entièrement administratif et une administration qui est toute puissante. C'est-à-dire que l'autorité administrative peut, avec une liberté totale, appliquer aux citoyens toutes les mesures qu'elle juge utile en vue des fins poursuivies. En d'autres mots, dans l'état de police, la fin justifie les moyens.